| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 単結晶 | 発電効率が高い 屋根が小さくても発電が期待できる 個人住宅向き | 価格が高め 発電効率の低下率が高い(毎年0.7%の劣化) |

| 多結晶 | 産業用向き 価格が安い | 発電効率が高い パネルが大きい |

| CIS | 朝夕の弱い光でも発電してくれる 影の影響を受けにくい 長期間使用しても出力の劣化の割合が少ない | 発電効率は低い 価格は高め |

現在、日本で普及している太陽光発電の種類は薄膜シリコン(単結晶・多結晶)系と化合物(CIS)系の2種類に分類されます。

太陽光発電の価格が高額だった2009年頃までは安価な多結晶タイプが主流でしたが、価格が落ち着いてきた現在では単結晶タイプが主流となっています。

ただ、一概に単結晶タイプが全ての住宅に適しているとも言えませんので、それぞれの太陽光発電パネルの特徴を比較して紹介します。

太陽光発電の寿命を理解すると太陽光発電がいかにエコ商品であるか理解できると思います。

太陽光発電パネル選びの参考にしていただければと思います。

【概算見積もり】60万円以下で設置する!!

興味ある箇所をタップ

- 1 黒色は単結晶、青色は多結晶

- 2 CIS(化合物太陽電池)も黒色

- 3 太陽光発電パネルを形成するセル、モジュール、アレイ

- 4 太陽電池にカラーバリエーションがない理由

- 5 太陽光発電パネルごとの経年劣化比較表

- 6 太陽光発電の寿命は30年前後

- 7 太陽光発電パネル故障内訳

- 8 壊れなくても発電量の低下は起きる

- 9 太陽光発電の故障原因

- 10 単結晶、多結晶どっちがいいの?

- 11 新築に設置する場合には屋根一体型パネルもアリ

- 12 太陽光発電は3年以上使用すればエコ商品

- 13 今はリサイクルの太陽光発電市場も確立されている

- 14 アフターサポート重視なら日本製、価格重視なら海外製

- 15 結論:国内メーカーの単結晶パネルがおすすめ

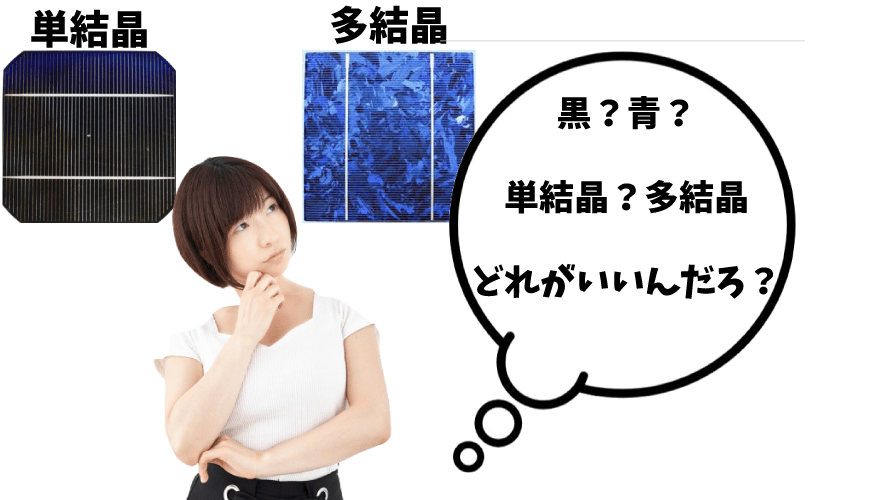

黒色は単結晶、青色は多結晶

太陽光発電のキモと言ってもいいのが、太陽光発電パネルですよね。

屋根の上に乗る一番目立つ部分でもあります。

この太陽光発電パネルですが、メーカーによってサイズや発電量、重さや特徴まで変わってきます。

そしてその違いの一つに太陽光発電パネルの色があります。

太陽光発電パネルの色は大きく分けて、黒色と青色があります。

太陽光発電パネルはシリコンの結晶で構成されていて、黒色のほうは、単結晶(たんけっしょう)と言い、シリコンの並びが整っていて不純物も限りなく除去されているで発電効率の優れた太陽電池になります。

青色のほうは、多結晶(たけっしょう)と言い、シリコンの並びが不規則で単結晶太陽電池に比べて発電効率は落ちます。

少々古いデータになりますが、日本の太陽電池の生産量は、2009年には1508MW(メガワット)が生産され、そのうち96%がこのシリコン系の太陽電池で、残りの4%が化合物系の太陽電池になります。

シリコン系の太陽電池は少し前までは、多結晶タイプの太陽電池が主流でしたが、現在では発電量の多い単結晶タイプが主流になっています。

ちなみに太陽光発電と似ている商品に太陽熱温水器がありますが、全く別物になります。

太陽熱温水器は、太陽の熱でお湯を沸かす省エネ商品になります。

単結晶パネルの特徴

- 単結晶パネルには、ケイ素(シリコン)純度100%で不純物の混入がなくシリコンの並びも正確なため高温にも強く発電効率が高い

- パネルの色は真っ黒でデザイン製の高いものが多い

- これからの主流は単結晶パネル

- 劣化速度が多結晶パネルに比べて早い

- 大量生産に向かないのでコストが高い

原子が規則正しく並んでいる物質の事を単結晶と言います。

単結晶シリコンは電子部品などにも使われ、シリコンの純度は99.9999999&と9が11個も並ぶ『イレブンナイン』と呼ばれるほどの純度になります。

単結晶シリコンは引き上げ法(CZ法)や浮遊帯溶融法(FZ法)を用いて、高純度の多結晶シリコンを溶かしてインゴットを作製します。

そのインゴットを数100μm(ミクロン)の厚さに切断して、単結晶シリコンウェハーが得られます。

単結晶シリコンウェハーに、ホウ素やリンを混ぜて、p型、n型半導体を作り、それを組み合わせて電極などをつけて太陽電池が完成します。

多結晶パネルの特徴

- 多結晶パネルは、単結晶モジュールの作成過程で出たシリコンの微粒子を集め溶かしてパネルにしたものになります。

- シリコンの並びが不規則で熱に弱く、単結晶パネルに比べて発電効率は落ちる

- 価格は単結晶パネルよりも安い

- 劣化速度は単結晶パネルよりも遅い

- 製造にかかる時間が短い

単結晶とは違い多結晶シリコンは製造が容易で比較的安価で製造できます。

結晶方向がバラバラになっているため表面はまだら模様になっています。

結晶方向が揃っていないので変換効率は少し落ちるものの変換効率は10%以上と高く、大量生産に向いています。

単結晶と同じく多結晶シリコンも硬くて、板状のウェハーを使います。

ウェハーからpin接合を形成しモジュール化する工程も単結晶シリコンと同じです。

少し前までは、ウェハーの厚さは200μm程度のものが多かったですが、最近は技術が進歩し、多結晶も100μmまで薄くできるようになっています。

薄膜での太陽光発電やアモルファスシリコンなどと呼ばれて普及しています。

CIS(化合物太陽電池)も黒色

現在、広く一般的な太陽電池はシリコンによって構成されたものになりますが、その他に化合物を用いたCIS太陽電池もあります。

CIS太陽電池は銅(Copper)、インジウム(Indium)、セレン(Selenium)から構成された太陽電池モジュールのことです。

CIS太陽電池は大量製造が難しいため、製造販売がシリコン系太陽電池より遅れていましたが、現在全世界中で年に1GW程度も生産されるまでになっています。

とりわけ日本ではCIS太陽電池の製造が盛んです。

まだまだCIS太陽電池は日本でのシェアはそんなに多くはありませんが、日本で唯一CIS太陽電池を提供するソーラーフロンティアの親会社は昭和シェルであり、2014年4月には変換効率世界最大の20.9%を記録する太陽電池の生産に成功しました。

単結晶太陽電池よりも、電極による模様が目立たなくて、さらに真っ黒な太陽光発電パネルと言ったイメージです。

CIS太陽電池の特徴としては以下の3点です。

- 高温に強い

- 影の影響を受けにくい

- 長期間使用しても出力の劣化の割合が少ない

シリコン系の太陽電池の弱点を補うような特徴になっています。

一つづつ見てみましょう。

高温に強い

太陽光発電にとって温度というものが一つのキーワードになります。

一般的な太陽電池はシリコンの結晶で構成されていて、高温になると発電ロスが生じると言うデメリットがあります。

シリコン系太陽電池は1度温度が上昇すると0.5%程度発電ロスが起きると言われています。

しかし、CIS太陽電池は高温になっても発電ロスを抑えられる性質を持っています。

真夏なんかの日にはモジュールの温度は80度近くにまで上昇します。

この時の発電ロスを結晶系太陽電池と比べると、CIS太陽電池のほうが5%発電ロスを抑えられます。

夏場なんかはほぼ毎日この80度に達していますから、一日単位で見るとたいした発電量に違いはないかもしれませんが、数年単位で見ると大きな発電量の違いになりますね。

影の影響を受けにくい

太陽光発電システムはモジュールを何枚かで一組という形で電気を作るようにしています。

この何枚かで一組の呼び方を4直列4回路(モジュール4枚を4組という意味)とか、3直列5回路(モジュール3枚を5組という意味)とか言います。

そして太陽光発電システムはモジュールを何枚かで一組という形で電気を作るようにしています。

ただこのような構成にしていても、通常の結晶系モジュールは、モジュールの一部に影などができるとシステム全てに影響して発電量が大きく低下してしまいました。

なので東北地方の雪の影響や、周辺環境に発電パフォーマンスが大きく左右されていましたが、CISモジュールは、一部の影によって出力は低下するものの出力の低下は影の部分だけになります。

これは影だけでなく、モジュールの上に雪が乗っかった場合などにも有効です。

長期間使用しても出力の低下の劣化の割合が少ない

太陽電池モジュールの寿命はおよそ30年程度だといわれるように、長年使用すればモジュールの最大出力も低下とともに太陽電池自体が劣化していきます。

5年間の劣化率で言うと、シリコン系(単結晶)で3.2〜3.9%程度の劣化に対して、CISモジュールは1.5%程度の劣化率に収まります。

現在のモデルの太陽光発電はだいたい30年程度だと言われていますから、例え30年経過後も太陽電池の劣化割合が少ないのでCISモジュールは十分に発電する代物という事が言えます。

太陽光発電パネルを形成するセル、モジュール、アレイ

一口にパネルと言っても、太陽光発電パネルは単位によってその呼び名が変わります。

太陽光発電パネルの呼び名は大きく3種類あります。

- セル

- モジュール

- アレイ

まず太陽光発電パネルにおいて一番小さな単位としてセルというものがあります。

セルはシリコンの結晶のかたまりを電極で付けたものになります。

そして、セルと強化ガラス・樹脂・アルミ枠・で一枚のパネルにしたものをモジュールと言います。

このモジュールを各メーカーで定められている最低枚数で架台などによってパッケージ化されたシステムのことをアレイと呼びます。

なぜ、このように細かく太陽光発電パネルが構成されているかと言いますと、影や落下物(落ち葉や雪など)などによって太陽電池に光が届かなくなってしまった時にシステム全体への影響を最小限に抑える為です。

年間を通して太陽光発電パネルに落下物があり続ける事は考えにくいですが、それでも太陽光発電の寿命は30年程度だと言われているので、そのような長期間で考えて少しでも発電ロスを抑える意味で細かく太陽光発電パネルが構成されています。

太陽電池にカラーバリエーションがない理由

現在の太陽光発電パネルの色は上記で説明したように、黒色と青色の2色しか展開されていません。

この理由は、太陽光の反射防止膜としてパネル表面に酸化膜、窒化膜のバリア層を施していて、このバリアの層の色が現在の太陽光発電パネルの色となっているためです。

また、現在太陽光を一番電気に変えられる色(集められる色)は黒というデータがある通り、機能面から見ても黒や黒に近い青が採用されることが多くなっています。

| 結晶 | 色 | 変換効率 |

| 多結晶シリコン | ブルー(青色) | 13.2% |

| ブラウン(茶色) | 12.8% | |

| グレー(銀色) | 11.8% | |

| ライトブルー(淡青色) | 11.8% | |

| ゴールド(金色) | 11.8% | |

| グリーン(緑色) | 11.8% | |

| パープル(紫色) | 11.8% | |

| 単結晶シリコン | ダークブルー(黒に近い紺色) | 17.0% |

| ブルー(青色) | 16.5% | |

| ダークグリーン(くすんだ緑色) | 15.0% | |

| ゴールド(くすんだ金色) | 15.0% | |

| ダークブラウン(濃い茶色) | 16.5% | |

| パープル(くすんだ紫色) | 15.0% | |

| ダークグレー(濃い灰色) | 15.0% | |

| ブライトブルー(光沢のある青色) | 13.0% | |

| ブライトグリーン(光沢のある緑色) | 12.2% | |

| ブライトパープル(光沢のある紫色) | 12.2% | |

| シルバー(光沢のある銀色) | 12.0% |

参照元:一般財団法人新エネルギー財団

しかし、変換効率を無視して反射防止膜の膜厚や屈折率を変えれば、さまざまな色で太陽光発電パネルを作ることができます。

ただ、各メーカーからは黒と青以外の太陽光発電パネルの色は販売されていないというのが現状です。

太陽光発電パネルごとの経年劣化比較表

| モジュールの材質 | モジュールのデザイン | 経年劣化割合(年) |

|---|---|---|

| 単結晶 |  | 0.7%程度 |

| 多結晶 |  | 0.5%程度 |

| CIS |  | 0.3%程度 |

太陽電池モジュールの寿命は30年程度だと言われていますが、いきなり発電が停止して使えなくなるわけではありません。

徐々に発電力が低下して劣化していきます。

その劣化の割合は以下になります。

CISモジュールが一番劣化しにくいと言われています。

ただCISモジュールは原料にレアメタルを多く使っているので、製造コストが高くなる傾向にあります。

太陽光発電の寿命は30年前後

現在の太陽光発電の寿命は30年前後だと言われています。

ちなみに、太陽光発電の法定耐用年数は17年と設定されています。

太陽光発電の場合、この17年という数値を元に減価償却していくことになります。

しかし、この30年という数字も現在記録更新中と言う状況です。

というのも太陽光発電自体、まだ歴史が浅く1954年に生まれたものが世界で一番古い太陽光発電になります。

日本では、長崎県の尾上島灯台に設置されたシャープ製の太陽光発電が一番古いもので、1966年に設置されました。

そして現在の一般向けに太陽光発電が普及しだしたのが1980年代になってからになりますので、歴史的には30年ちょっとと言えます。

なので現状、太陽光発電の寿命は30年以上というのが一般的な解釈です。

しかし、モジュール(パネル)の構造は非常にシンプルな仕組みで、シリコンなどの結晶(石)を薄くスライスし、それをウエハー状に重ね合わせて、それを強化ガラスでモジュール(パネル)にしています。

また、そのシリコンの結晶も単結晶と多結晶に分けられます。

単結晶パネルのほうが発電効率が高いですが、多結晶パネルのほうが耐用年数は長いと言われています。

電極が流れる部分にハンダ接続はしていますが、太陽光発電パネル自体は非常にシンプルな作りになっています。

簡単に言ってしまうと、石盤が屋根の上にあると言った感じですね。

そのようなことから半永久的に使用できる(モジュールの汚れによって発電量は損なわれます)と言いたい所ですが、現状では30年以上もつもので、寿命の記録更新中であると言うのが一番正確な情報です。

ちなみに、太陽光発電の寿命の記録上昇とともに、太陽光発電の世界での市場シェアが増加傾向になってきました。

ソーラーパワー・ヨーロッパ(旧欧州太陽光発電産業協会)の発表で2014年の新規太陽光発電導入量では970万キロワットで日本は世界2位の導入量でした。

そして、日本、中国、アメリカの3カ国でこのまま太陽光発電が普及し2019年には太陽光発電の市場シェアは2.2倍(2014年比)になると予想しています。

太陽光発電パネル故障内訳

2012年にアメリカで開催されたIEEE(institute Electrical and Electronic Engineers)光起電力専門家会議で、3年間で750プラント750メガワット以上のシステム実証を基、太陽光発電システムの故障解析が報告されています。

システム全体から言うと、ソーラーパネルの故障は約2%と非常に少ないという結果が報告されています。

太陽光発電パネル故障の内訳としては表面ガラスに伴うもの42%、セルによるもの12%、ソーラーパネルを支持構造に取り付けるブラケット部が8%、コネクター部が7%、太陽電池モジュール間を接続するジャンクション箱が6%などでした。

10年以上経過した太陽光発電パネルの故障原因として、太陽電池セルと表面ガラスの間位に水が入ったことや、セル温度上昇によりラミネート部分にガスが発生したことなどが報告されています。

太陽光発電システムの故障を考える場合、太陽光発電パネルよりも周辺機器などの信頼性向上が重要になります。

壊れなくても発電量の低下は起きる

太陽光発電の寿命は30年程度とご説明しましたが、太陽光発電は新品購入時の時から徐々に発電量は低下していきます。

発電量の低下原因としては下記の9点があげられます。

- ホットスポットの発熱でのモジュール損傷

- ホットスポットによる発熱でのクラスタ内通電不良

- 配線不良

- バイパスダイオードの不良

- モジュール内のハンダ付け不良

- 周辺樹木・電柱・建築物の陰の影響

- 接続コネクタの抜け

- パワーコンディショナの故障・不良

- 漏電(PID)などに起因する発電不良

発電量の低下はいたしかたない部分ではありますが、それでもいきなりズドンと使い物にならないくらいい発電量が低下するわけではなく毎年最大発電量の1%(大きく見て)程度の低下になります。

またこの発電量の低下に関しては各メーカーの定める出力保証が適用となりますので、いきなりズドンと発電量が下がってしまった場合には、この出力保証が適応されます。

太陽光発電の故障原因

シンプルな仕組みである太陽光発電ですが、少なからず故障もあります。

しかし、正確には太陽光発電システムの不具合によるものがほとんどです。

太陽光発電システムとは、パネルだけで構成されているわけではなく、大きく分け下記の6点で成り立っています。

- 太陽電池

- パネル以外にパワーコンデジショナ(太陽光発電で作った電気を家で使える電気に変換する変換機)

- 接続箱(パワーコンディショナに送られる前に電気を一つにまとめるボックス)

- カラーモニタ(リアルタイムで現在の発電状況が分かるモニター)

- 売電メーター

- 配線

この5つを総称して、太陽光発電システムと呼びますが、故障の原因が太陽電池であるケースはほとんどありません。

私のお客様でも太陽電池の不具合の例はありませんでした。

では、どこの故障が多いかと言えばダントツにパワーコンディショナですね。

『太陽光発電』と聞くと、つい家電製品のイメージを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、太陽光発電は家電製品ではありません。

家電にあたる部分は、パワーコンディショナとカラーモニタになります。

太陽光発電システムにおいても、この家電製品もにあたる部分の故障があるということですね。

しかし、これについてもメンテナンスで対応できるので、パワーコンディショナについては10年前後のメンテナンスをおすすめしていて、費用については2万円程度です。(カラーモニタについてのメンテナンスは必要ありません)

このメンテナンスさえしっかりしていればいきなり『故障だ!どうしようΣ(>ω<ノ)ノヒイィィィ!!』と慌てふためくこともありません。

パワーコンディショナのメンテナンスは売電メーターのように絶対ではなく任意になりますので、ついおこたってしまう方もいらっしゃいますが、必ず行った方がいいです。

※売電メーターの交換費用は各管轄電力会社によって変わりますが、おおむね1万5千円〜3万円になります。

このメンテナンス代をケチってしまうと、パワーコンディショナが故障して本体ごと買い替える必要がでて20万円程度の出費と馬鹿にならない金額となってしまいます。

太陽光発電の寿命を伸ばす意味も込めて、メンテナンスが必要な部分にはしっかりとメンテナンスを施しましょう。

ちなみに太陽光発電システムの故障場所の割合は、太陽光発電パネルが原因の故障は約2%、表面ガラスにともなうものが42%、セルによるものが12%、太陽光発電パネルを支持構造に取り付けるブランケット部が8%、コネクター部が7%、接続箱が6%になります。

とてもシンプルな構造な太陽光発電なので寿命も記録更新中なワケですが、やっぱりメンテナンスは必要になります。

ただ、10kW未満の住宅用太陽光発電システムではそこまでメンテナンスにも気を掛けることもなくできれば4年に一度程度、各パーツの点検をしてもらったほうがよいでしょう。

10kW以上の産業用太陽光発電の場合にはメンテナンスは必須になり。50kW以上のシステムではメンテナンスは義務になります。

太陽光発電は高額商品になりますので、メンテナンスも頭に入れて寿命の向上に努めてください。

単結晶、多結晶どっちがいいの?

現在の主流は単結晶モジュールになります。

単結晶パネルは、1枚1枚の発電効率が高く面積の小さい屋根でも十分な電気を作ってくれますし、屋根の大きい家であれば多くの売電収入が期待できます。

私が太陽光発電の営業マンをしていた頃(2011年頃)は、システム数によって国からの補助金が出されていたので広い屋根をお持ちのお宅であれば多結晶パネルを設置して価格を抑えて多くの補助金をもらう作戦も使えました。

しかし現在は残念ながら国からの補助金は停止されてしまっていますので、この作戦は使えません(県や市によって補助金が出ることはあります)。

ただ、多結晶は単結晶と比較すると価格が安い傾向にあり、10kW以上の産業用太陽光発電システムでは有効に働くことがあります。

従って限られた屋根スペースを有効に使用するなら単結晶、広大な土地を利用した産業用太陽光発電であれば多結晶というのが私のおすすめです。

新築に設置する場合には屋根一体型パネルもアリ

屋根一体型太陽光発電の特徴

- 見た目がスマート

- 建物の負担は少ない

- 移設はできない

- 置き型と比較すると発電効率は低い

新築で太陽光発電を設置する事を検討しているなら屋根一体型太陽光発電という選択肢もあります。

屋根一体型太陽光発電とは、あらかじめ屋根に太陽光発電が埋め込まれている太陽光発電パネルになります。

パッと見では太陽光発電が設置されていないようなスマートな印象になるのが特徴です。

その反面、置き型の太陽光発電パネルと比較すると発電効率は低いので、経済性を重視する方にはおすすめしません。

太陽光発電は3年以上使用すればエコ商品

| 年産規模 | 多結晶シリコン 太陽電池 |

アモルファスシリコン 太陽電池 |

||

|---|---|---|---|---|

| 屋根設置型 | 屋根一体型 | 屋根設置型 | 屋根一体型 | |

| 10MW | 2.4年 | 2.1年 | 2.2年 | 1.8年 |

| 30MW | 2.2年 | 2年 | 1.7年 | 1.5年 |

| 100MW | 1.5年 | 1.4年 | 1.1年 | 1年 |

太陽光発電は3年以上使用するのであればエコな商品であると言えます。

太陽光発電システム(モジュール、パワーコンディショナなどの設備一式)を作る際、または廃棄する際に使用するエネルギー分とシステムの発電分とはだいたい2〜3年(モジュールの材質による)で等しくなるとなると言われています。

この太陽光発電システムを作る際のエネルギーとシステムの発電分が等しくなる事をエネルギーペイバックタイム(Energy Payback Time 以下、EPT)と言います。

したがって太陽光発電がエコ商品としてメリットがでてくるには2~3年の期間が必要という事になります。

EPTは下記の公式によって求められます。

EPT = 製造から破棄までに使用したエネルギー ÷ 1年間で発電するエネルギー

太陽電池は種類によって製造方法が異なるため(製造のために使われるエネルギー量が異なる)EPTは異なります。

また、、生産規模が大きくなると単位当たりの太陽電池製造に投入されるエネルギーが小さくなるためEPTが小さくなります。

太陽光発電を設置する理由の一つとして、太陽光発電が化石燃料を使わず太陽の光をエネルギーに変えて電気を作るというエコな点をあげる人もいます。

しかし、太陽光発電を作る際の排出される二酸化炭素を気にされる方もいらっしゃいます。

これについてはエネルギーペイバックタイムの観点から見ると太陽光発電が本当にエコな商品であることが分かります。

今はリサイクルの太陽光発電市場も確立されている

通常であれば、自然災害などによって損害された太陽光発電は産業廃棄物として破棄されることになりますが、着々と太陽光発電のリサイクルの市場も確立されつつあります。

まだ使えるパネルはリユース製品として世界各国へ販売に回す、もしくは修理して中古のパネルとして売り出す、劣化の激しい太陽光パネルは有用な部材だけ仕分けをする。

太陽光発電の寿命は30年程度だと言われていることから、中古のパネルとしても、その後かなり活躍してくれることが期待できます。

ただ、2026年時点では中古の太陽光パネルを住宅用として使うのはおすすめしていません。

アフターサポート重視なら日本製、価格重視なら海外製

太陽光発電のメーカーは日本製・海外製とありますが、アフターサポート重視なら日本製、価格重視派海外製をおすすめしています。

どちらが良い悪いはありません。設置者が太陽光発電に何を求めるかになります。

ただし2026年時点だと日本製・海外製にそれほど価格差がなくなっています。

太陽光発電のアフターサポートとは、万が一の対応になります。

どうしても海外メーカーだと国内の拠点数が少ないので、万が一の不具合トラブルへの対応に不安があります。

また、海外メーカーは作られた土地環境を想定して太陽光発電パネルが作られているので、日本の環境での実績不足も懸念点になります。

そのような理由から、個人的にも国内メーカーをおすすめしています。

結論:国内メーカーの単結晶パネルがおすすめ

単結晶、多結晶、CISとそれぞれに特徴がありますが一般住宅に設置するなら国内メーカーの単結晶パネルがおすすめです。

最近では懸念材料だった価格面もだいぶ落ち着いてきましたし、発電量も年々増加しているので今までメリットが出なかった狭い屋根でもメリットが出てきました。

反対に10kW以上の産業用システムでは海外メーカーの多結晶パネルがおすすめです。

設置環境で日陰や天候などの不安点がある地域に関してはCISも視野に入れて検討しましょう。

設置検討の際には一応、各太陽光発電パネルでシミュレーションしてもらって一番メリットの大きい太陽光発電を設置するようにしましょう。

【朗報】価格が下落してます!

太陽光発電は50~60万円、蓄電池は100万円程度で設置できるようになりました!

当サイトでは太陽光発電・蓄電池を安く設置したい人に、わずか30秒であなたのお住まいから近くて最安値の販売店を見つけてくれるソーラーパートナーズをオススメしています。

地域の補助金の有無(残り予算)も確認できますので、色々と調べるのが面倒だという方にもおすすめのサービスです。

利用は無料(土日祝も対応)ですので、下記から最安値の販売店を探してみてください。

\カンタン30秒で見積り比較/